介護過程は、初任者研修や介護福祉士実務者研修で学習する内容で、介護福祉士国家試験でも出題科目として設けられています。

「聞いたことはあるけど、いまいち理解できていない」「介護職として働き始めて、まだ慣れないことが多い」など、介護過程について、これから習うという方も、多いのではないでしょうか。

そこで、本記事では、介護過程の基礎知識や、介護過程の必要性などを紹介します。

介護職は、利用者さんの食事や入浴、排泄の介助をするだけではなく、利用者さんの人生に寄り添う、大切な仕事です。

介護福祉士、ケアマネジャーなど、介護職としてさらなるキャリアアップを目指している方は、ぜひ参考にしてみてください。

目次

介護過程とは何か

介護過程とは、利用者さんが「より良い生活」「より良い人生」を送ることができるように、実践されるプロセスのことを指します。

介護職は、その場その場の思い付きでケアをするのではなく、目的や根拠をもって科学的にケアをおこなう必要があります。

必要な情報を収集して計画を作成、計画に基づいた介護を実践し、その後の評価をする一連のプロセスが介護過程です。

介護過程は、その展開によって、利用者さんが望む生活を実現する上で生じる生活課題を解決し、利用者さんのQOL(=Quality of Life、生活の質)を向上させることが目的です。

介護過程の4つのステップ

では、介護過程とは、どのような流れのことをいうのでしょうか。

以下の4つが、介護過程の一連の流れです。

- アセスメント

- 計画の立案

- 実施

- 評価

1つずつ見ていきましょう。

アセスメント

アセスメントは、利用者さんやご家族、関係者から話を聞いたり、ご本人を観察して、抱える問題や悩みなどの情報を集め、課題を明確にすることを指しており、以下の3つが重要な要素とされています。

- 情報収集

- 情報の分析・解釈や関連付け

- 課題の明確化

「情報収集」は、「主観的情報」と「客観的情報」の2種類に分類されます。

主観的な情報は、利用者さんご本人から、客観的な情報は、職員などの関係者やご家族・ご本人を取り巻く環境から得た情報のことをいいます。

こうして各所から得られる断片的な情報を、理論や知識、経験、チームの意見などを踏まえて結びつけ、その情報がどういう意味を持つのかを、分析・解釈をすることで、より詳細に利用者さんのニーズを明確にしていきます。

現状の生活で起こりうる危険を予測すること、将来的に可能性がある課題を把握することも非常に重要です。

アセスメントをおこなう際は、利用者さんに対して偏見や先入観を持たず、幅広い視野から多角的に分析することが大切です。

計画の立案

介護過程における計画の立案は、介護計画書(個別サービスの計画書)のことをいいます。

アセスメントで明確になった課題に対して、介護目標を設定し、その目標を達成するための、具体的な支援内容やサービスを考え、プログラムを作成します。

この介護計画に、決められた様式は無いので、それぞれの施設で工夫して作られています。

例えば、長期と短期で分けて目標を設定する、写真などの視覚的な補足資料をつける、利用者さんご自身が希望をシートに記入する、など様々です。

この介護計画は、利用者さんご本人やご家族、関係者といわば「合意形成」するプロセスとも言えるため、関わる全ての人に対して、共有できるように、言語化をする必要があります。

実施

「介護計画書」に基づいて、ケアを実施していきます。

実施は、介護過程のプロセスのなかでも重要な部分であり、以下の2つを重視することが大切です。

- 介護計画の内容を常に意識して実施する

- ケアを実施する根拠を明確にする

利用者さんの反応を良く観察し、計画に沿ったケアができているかどうかをチェックすることが、課題の改善や解決につながります。

これまでの経験や感覚でケアをおこなうのではなく、「なぜこの介護ケアをおこなうのか」という、しっかりとした根拠を基に、ケアを実施することが、大切です。

評価

評価は、アセスメントで集めた情報をもとに、立てた計画が、どのくらい達成できたかを確認するために、重要な項目です。

提供した介護サービスが適正だったか、利用者さんにどの程度の効果をもたらしたのか、目標達成の度合いなどをチェックしていきます。

もし、目標を達成できていない場合や、課題・問題点が見つかった場合は、再度計画を立案して、実施することを繰り返すのが、介護過程の重要なプロセスです。

介護過程の介護計画書とケアプランの違い

ケアプランとは、「介護サービス計画書」のことで、ケアマネジャーが作成する、介護サービスの目標や内容をまとめた計画書を指します。

ケアプランは、利用者さんの状態やニーズに合わせて、介護サービスの種類、内容、頻度等を総合的に定めます。

一方、介護過程で作成される介護計画書は、ケアマネジャーが作成したケアプランをもとに、介護サービスを提供する際の、具体的な方針や内容について定めたものです。

介護計画書を作成するには、ケアプランが必要となるため、ケアプランは介護過程の一部といえるでしょう。

介護過程はなぜ必要なのか?その重要性とは

それでは、介護過程は、なぜ必要なのでしょうか。

それは、そのケアが必要な理由を、客観的に示す役割があるためです。

冒頭でお伝えした通り、介護職は、その場その場の思い付きでケアをするのではなく、目的や根拠をもって科学的にケアをおこなう必要があります。

そのため、介護過程の一貫した取り組みをおこない、継続的に改善を図り、適切なケアを提供することが求められます。

しかし、課題や目標を明確化せずにサービスを提供した場合、そのサービスが適切かどうかの判断ができず、また、これまでの経過を振り返ることもできません。

そうならないためにも、目的・根拠をもち、「介護過程」の一連の取り組みに沿って、サービスを提供することが必要なのです。

まとめ

本記事では、介護過程の基礎知識や介護過程の必要性などを紹介しました。

介護過程は、利用者さんのQOLを上げ、満足できる介護サービスを実現するために、必要な考え方です。

感覚に頼らず、根拠に基づいた介護ケアをおこなうことで、利用者さんのニーズに応えられるでしょう。

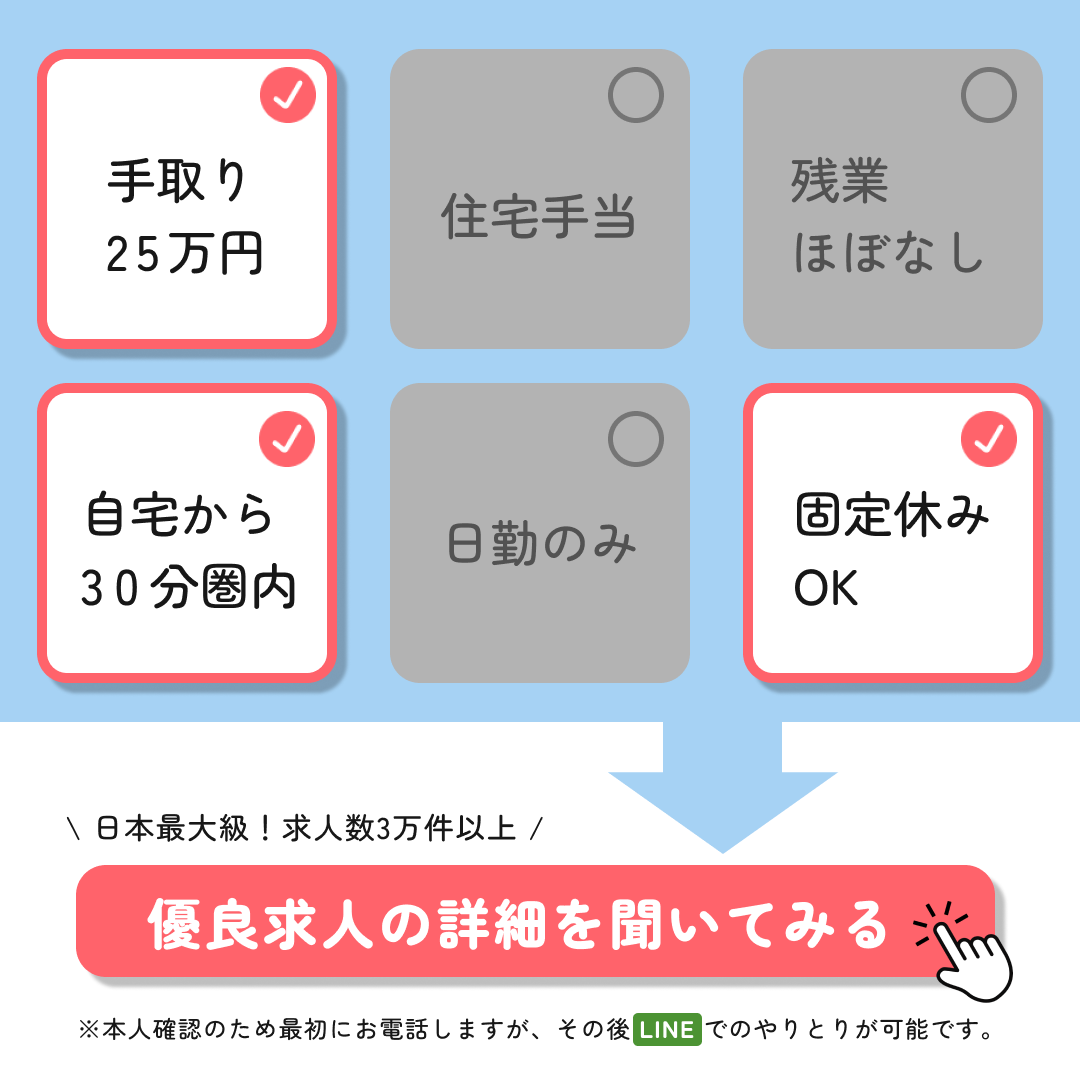

「クリックジョブ」では、介護の現場で活躍する人に向けた、お役立ち情報を更新しています。

介護職についての情報を知りたい方は、ぜひ、「クリックジョブ」のコラムをご確認ください。

おまけ

介護福祉士国家試験 第36回 -介護過程- より引用

【問】介護福祉職が、初回の面談で情報を収集するときの留意点として、最も適切なものを1つ選びなさい。

1.用意した項目を次から次に質問する。

2.目的を意識しながら話を聴く。

3.ほかの利用者が同席する状況で質問する。

4.最初に経済状態に関する質問をする。

5.家族の要望を中心に話を聴く。

【答】2.目的を意識しながら話を聴く。

【解説】

1.(×)用意した項目を次から次に質問する姿勢は、取り調べや事情聴取のような雰囲気をつくりやすくなり、利用者との信頼関係を築きづらくなります。

2.(○)「利用者のニーズを明確化する」という目的を意識しながら話を聴くとよいでしょう。

3.(×)プライバシー配慮の観点から、他の利用者が同席する状況は避けるべきです。

4.(×)経済状態に関する質問はセンシティブであるため、最初の質問としては適当ではありません。

5.(×)家族の要望も必要な情報ではありますが、まずは利用者本人の要望を中心とすべきです。