新しい在留資格「特定技能」が4月に導入され、介護を含めて14の職種で外国人労働者を受け入れる体制ができました。フィリピンではすでに技能試験が行われ、この制度に基づく外国人介護労働者が近く来日する見通しです。新制度の背景に労働力不足があるのは言うまでもありませんが、中でも介護は深刻です。

今後、多くの外国人が各地の介護現場で活躍することになるのは確実ですが、懸念もあります。介護業界における外国人労働者拡大に伴う現状と問題点を探ってみました。

目次

深刻な人手不足の介護業界

公益財団法人介護労働安定センターは毎年、介護サービス事業所を対象に介護労働実態調査を行っています。2017年度の調査によると、人手が不足していると答えた事業所は、訪問介護で55.2%、施設等で35.5%でした。この数字は年々増加しており、2010年度に比べると、訪問介護は1.6倍、施設等では2.8倍にも増えています。

それを裏付けるのが有効求人倍率の推移です。全職業平均でも2000年度以降上昇を続けていますが、介護分野の上昇率は突出しており、2017年度は3.5倍と、全職業平均の1.5倍をはるかに上回りました。

人手不足の大きな要因は低賃金です。厚生労働省の2017年度賃金構造基本統計調査によると、介護職員の月額給与は、賞与込みで27.4万円。全産業平均の36.6万円に比べて約9万円も少ないのです。

厚生労働省もさすがに危機感を抱いて、介護報酬見直しに際して介護職員の給与増額のための特別加算を実施し、全産業平均との差は縮まりつつありますが、依然として魅力ある職場にはなっておらず、国は、2025年には介護分野で約38万人の要員が不足すると見込んでいます。

新しい在留資格「特定技能」に介護が含まれたのはこうした事情によるものですが、実は、介護現場に外国人労働者を雇い入れようという取り組みは以前からありました。

日本の介護現場で働くための4つのルート

現在、外国人労働者が日本の介護現場で働くには4つのルートがあります。

EPAによる介護福祉士候補者

2国間で結ぶEPAに基づいて、日本の介護事業所で就労・研修しながら介護福祉士の資格取得を目指す人を受け入れています。したがって、この制度で来日する人は「介護福祉士候補者」と呼ばれます。

あくまで経済活動の連携強化という位置づけで、人手不足解消を理由にしたものではありません。現在対象となっているのはインドネシア(2008年度~)、フィリピン(2009年度~)、ベトナム(2014年度~)の3カ国だけで、2018年度までの受け入れ人数は計4302人。国別ではインドネシア1792人、フィリピン1719人、ベトナム791人となっており、3カ国ともここ数年は増え続けています。

この資格で最大5年間滞在でき、4年目または5年目に介護福祉士国家試験に合格すれば、永続的に滞在できます。国家試験合格者はこれまでに計985人。2018年度の第31回試験では266人が合格し、合格率は46.0%。合格率は前年より4.7ポイント下がりましたが、合格者数は過去最高になりました。

在留資格「介護」

主に、留学生として入国し、介護福祉士の資格を取得した外国人に在留資格を与える制度です。要介護者の増加に伴い、質の高い介護に対する要請の高まりと、せっかく介護福祉士の資格を取得しても介護業務に就けない状態を改善する目的で始まりました。

留学生は介護福祉士専門学校などの養成施設(2年以上)を卒業することが条件です。現在は過渡期で、2021年までの卒業生については試験なしで卒業後5年間は介護福祉士の資格が認められますが、5年以上継続して介護業務に携わるか、この間に国家試験に合格しなければ帰国しなければなりません。2022年以降は全員、国家試験に合格する必要があります。

ただし、専門学校などでの就学中にアルバイト(週28時間以内)として介護施設で勤務することはできます。

「介護」資格による在留者は、2018年6月末現在177人います。

在留資格「技能実習」

技能実習制度は、一定期間日本で専門技能を身に着けたうえで母国に帰って生かしてもらおうと始まった、国際貢献を目的とした制度です。対象となる国は東南アジアや中国、インドなど15カ国。介護で技能実習が認められるようになったのは2017年11月からです。

原則として母国で介護経験があり、帰国後に介護業務に従事する予定があることが条件で、実習期間は原則3年。実習の各段階で技能評価試験をクリアすれば、最長で5年まで延長できます。受け入れ施設は、規模によって人数制限があり、技能実習のための計画づくりなどが必要になります。

技能実習中に国家試験に合格して介護福祉士の資格を取れば、「介護」の在留資格に切り替えて、継続して介護施設で働くことが可能になります。

在留資格「特定技能1号」

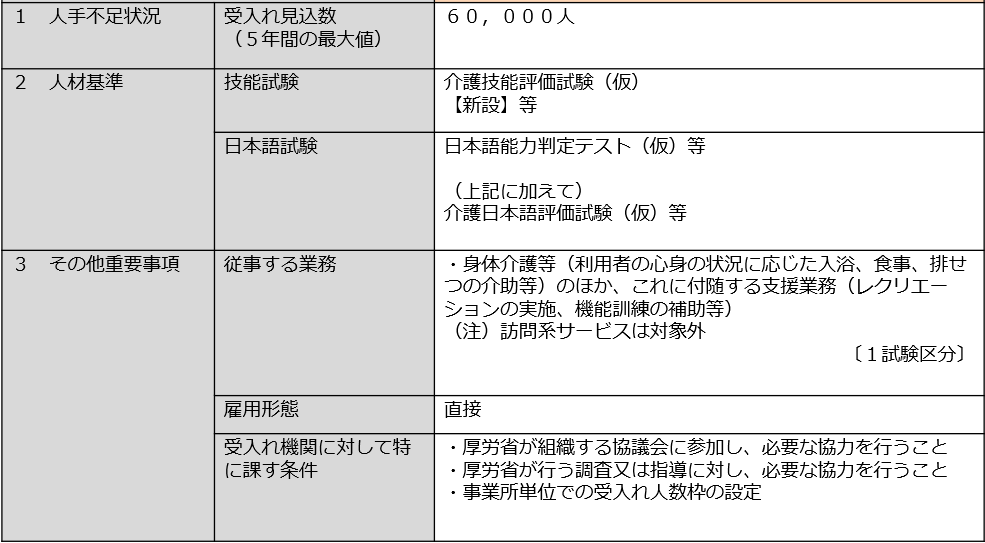

2019年4月に始まった新しい在留資格です。上記3ルートと違い、労働力不足解消を図るものであることを明示しています。このため、介護分野では2019年度で5000人、5年間で6万人という従来とはけた違いの外国人の就労を見込んでいます。ただし、訪問系サービスは対象外です。

就労する外国人は「相当程度の知識又は経験を必要とする技能が求められる」とされていますが、労働力不足解消が主目的ですので、試験で一定の技能水準、日本語能力水準に達していると認められれば、来日して介護事業所で働くことができます。

在留期間は通算5年で、3年の実務を経験すれば国家試験が受験でき、介護福祉士の資格を得れば永続的な在留・勤務が可能です。

≪介護分野の運用方針の概要≫

厚生労働省のホームページより引用

外国人労働者にとっての課題とは

ここまで見てきたように、新しくできた「特定技能1号」による介護就労のハードルは従来の3ルートより極めて低くなっています。とはいえ、本人にも受け入れる事業所側にも負担はかかります。3ルートと比較しながら、その問題点を見ていきましょう。

日本語能力が大きなハードルに

なんといっても、最大の課題が日本語能力です。介護業務は対人関係の上で成り立つものでっすから、要介護(支援)者や職場の同僚とのコミュニケーション能力が十分でないと、事故やトラブルのもとになります。

EPAと在留資格「介護」では、日本語能力試験でおおむねN2以上とされ、技能実習生では入国時にN4以上、1年後にN3の取得義務があります。

特定技能1号では、新たに設けた「日本語能力基礎テスト」と「介護日本語評価試験」に合格しなければなりませんが、前者はN4程度とされており、門戸は広がっています。

ただし、介護福祉士の国家試験に合格するためには、来日後の勉強が欠かせません。日本語のハードルが高いEPAで来日して3年間介護業務に携わった人でも合格率が5割弱という最大の原因は日本語の難しさと指摘されています。

多額の費用

在留資格「介護」の場合は、介護福祉士養成施設への入学金や学費を都道府県などが貸し付ける制度があり、負担軽減策を講じていますが、そもそも日本への留学に多額の費用がかかります。技能実習生ではブローカーが介在して、不当な報酬を実習生自身から得ているケースがあるとされます。

また、技能実習生の場合、雇用契約は日本人と同様にすべきなのに、実態は低賃金を押し付けられ、期待した収入が得られないために高収入の仕事を求めて失踪するケースが後を絶ちません。2017年は7000人を超えました。

特定技能では、特定技能ビザの要件を満たすと、日本の介護事業所の求人に直接応募するか、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者を通じて求職し、事業所と合意に至れば契約となります。

海外からは応募が難しく、業者らの仲介を求めるケースが多いとみられますが、透明性を確保できるかは今後の課題です。また、雇用契約も日本人と同様とされていますが、この点でも技能実習生で明らかになった問題が繰り返されないか、フォローと監視が必要です。

受け入れ介護事業所にとっての課題

負担の大きい支援計画

特定技能で来日する外国人の受け入れ機関(事業所)は「外国人を支援するための計画」を作成しなければなりません。法務省の基本方針では、計画内容は非常に多岐にわたります。

これらに要する費用は事業所側が負担しなければならず、すべてを事業所側でこなすのは人手と時間がかかる点からも大変です。

このため、支援計画の全部または一部を登録支援機関に委託することができます。ただし、この場合は委託料が発生します。

経済的・人的負担

EPAによる外国人介護労働者の受け入れが始まった当初、受け入れ事業所は海外での求人費用やあっせん手数料、日本での滞在管理費、日本語研修費用などの負担し、しかも2人以上の候補者を抱えなければならなかったため、就業前だけで約100万円、その後も月々30~50万円の費用がかかるとされていました。

さらに、ベテラン介護士を候補者の研修担当にする必要があったため、要員上の負担も大きいものがありました。

その後、受け入れ施設に対する学習費用や研修担当者への手当名目での支援策ができ、一定の条件を満たした候補者に夜勤も可能にする制度改正がなされ、負担はある程度軽減されましたが、日本語教育や実務指導などで負担がかかるのは避けられません。これは技能実習生に関しても同じです。

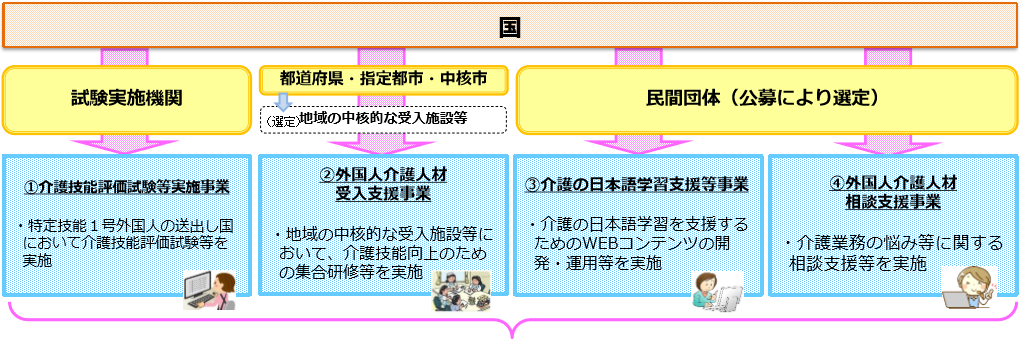

≪介護特定技能における国の支援事業≫

外国人介護人材が安心して日本の介護現場で就労・定着できる環境を整備

厚生労働省のホームページより(前掲)引用

特定技能を導入するに際して、国は県や政令市などを通じた介護技能向上のための集合研修の実施、介護の日本語学習を支援するためのWEBコンテンツの開発・運用、外国人介護労働者に対する相談業務を実施する方針を打ち出しました。

しかし、具体化はこれからで、どこまで介護施設の負担軽減が図れるかは未知数です。

まとめ

以上見てきたように、今回始まった「特定技能」による外国人介護労働者の受け入れは、従来とはまったく異質の制度で、介護現場の労働者不足を補うのに一定の効果を発揮すると思われます。

その限りでは施設側にとって朗報ですが、制度自体が急ごしらえだったため、「走りながら整備する」状態で、さまざまな懸念がどこまで払拭されるかは分かりません。

日本語教育や日本社会に溶け込むための施策などは、むしろ地方自治体の方が進んでいると言えます。今後打ち出される国の具体策を注視するとともに、自治体の取り組みを把握しておく必要があるでしょう。